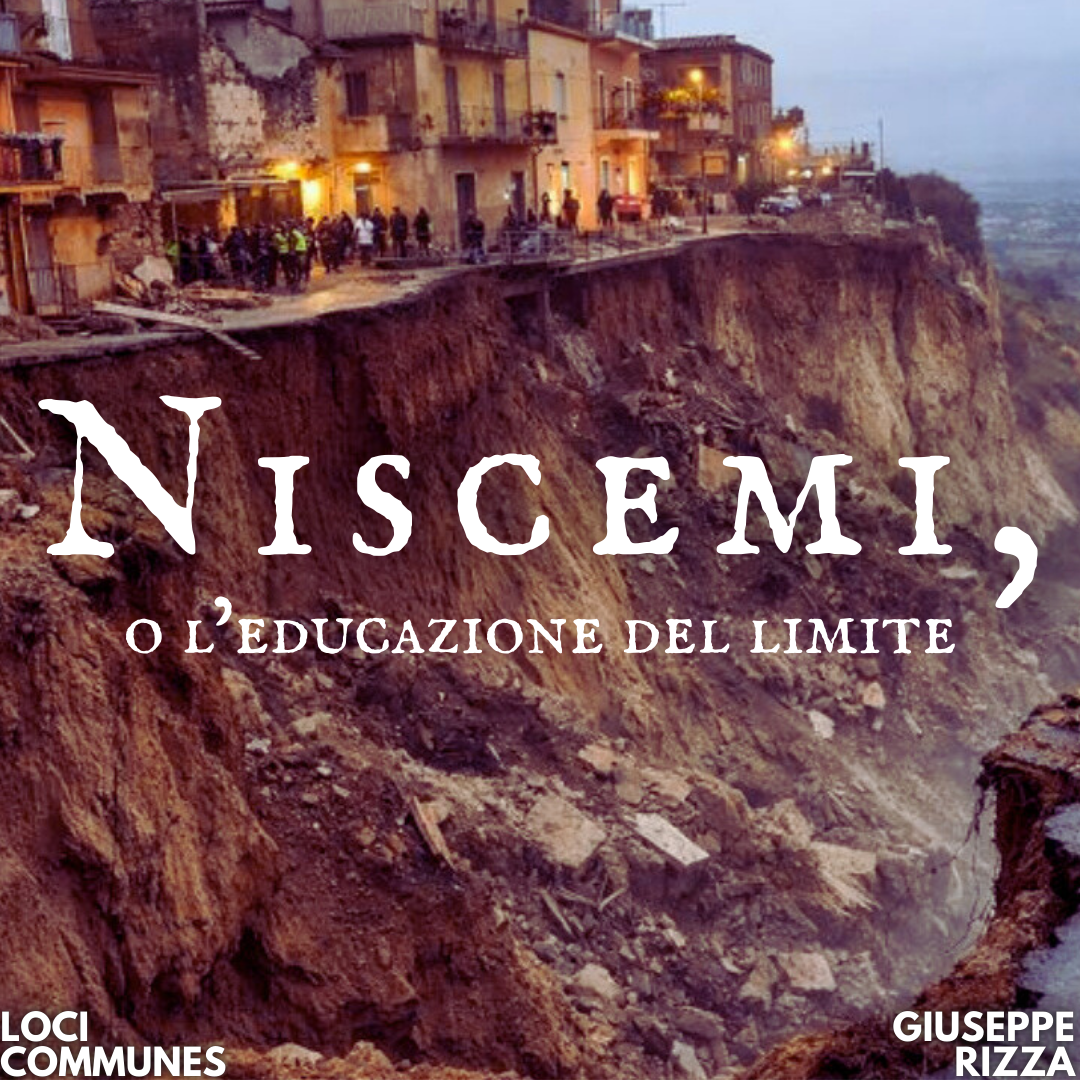

Niscemi, o l’educazione del limite

Niscemi non è soltanto un luogo: è un avvertimento. Non in senso superstizioso — come se Dio mandasse frane per “dire qualcosa” — ma nel significato più concreto e severo: la realtà, quando viene ignorata a lungo, presenta il conto senza chiedere permesso. E quel conto lo pagano quasi sempre i meno protetti.

Una lettura evangelica di quanto è accaduto rifiuta due riflessi opposti, entrambi rassicuranti. Il primo è il fatalismo: “è la natura”. Il secondo è l’ingenuità istituzionale: “era imprevedibile”. Tra queste due formule si estende spesso la zona grigia in cui maturano le catastrofi: rinvii, incuria, manutenzione ordinaria trattata come spesa superflua, decisioni spostate a domani perché domani non si vota.

La fede non trasforma il dolore in un simbolo da utilizzare. Il dolore resta dolore; sfollati e case distrutte non sono un’illustrazione. E tuttavia gli eventi collettivi hanno spesso una funzione rivelatrice: portano alla luce ciò che era già vero, ma non veniva preso sul serio. Niscemi rende evidente un dato semplice: viviamo come se il limite fosse negoziabile.

Il limite è impopolare perché contraddice la nostra liturgia quotidiana: crescita, espansione, semplificazione, velocità. Eppure, quando viene riconosciuto per tempo, il limite è un alleato: obbliga a scegliere, a prevenire, a stabilire priorità; impone di aderire al reale invece che alla narrazione.

Nel linguaggio biblico il peccato non coincide soltanto con la trasgressione individuale. Esiste anche una dimensione strutturale: abitudini collettive che, sedimentando, diventano sistema e normalizzano l’omissione. Su questo l’approccio evangelico è particolarmente lucido: sa che il male non abita solo nelle intenzioni cattive, ma anche nella routine, nella pigrizia organizzata, nella burocrazia usata come scudo, nella negligenza e in una “prudenza” che spesso è soltanto paura di decidere.

Quando la manutenzione ordinaria viene rimandata per anni, non siamo più davanti a un incidente. Siamo davanti a una cultura: quella che preferisce l’opera visibile alla cura invisibile; l’annuncio all’ispezione; l’inaugurazione alla riparazione; il consenso immediato al costo lento della prevenzione.

E quando il prezzo arriva, arriva con una crudele regolarità: colpisce case, anziani, famiglie, fragilità economiche. La frana diventa così anche uno specchio sociale: mostra chi può “assorbire” l’urto e chi no. Il pensiero evangelico chiama questa asimmetria con un nome antico e preciso: ingiustizia.

In tale contesto politici e amministratori non sono chiamati a commentare il disastro, ma a custodire condizioni e responsabilità. La loro vocazione non è soltanto “reagire bene” quando accade il peggio: è ridurre la probabilità che accada e limitare i danni quando i rischi sono noti. La tentazione ricorrente del potere, però, è confondere la politica con l’evento: essere presenti nel momento spettacolare, assenti nel tempo ordinario.

Ma la sicurezza dei cittadini si costruisce proprio nel tempo ordinario: nei controlli, nelle piccole decisioni ripetute, nei bilanci destinati a ciò che non si vede. Per questo la manutenzione è un tema teologico prima che tecnico: è il nome civile della fedeltà. È la disciplina del “ciò che va fatto” anche quando non produce applausi.

In questa prospettiva l’emergenza non assolve il passato. Né il passato può essere liquidato con formule generiche. Dove si è lasciato crescere il rischio, dove si è rinunciato alla prevenzione per calcolo o per inerzia, dove si è scelto di non scegliere, si è prodotta responsabilità.

C’è poi un momento, in ogni crisi, in cui la comunità comprende che non basta “fare qualcosa”: occorre sapere che cosa si sta facendo e perché. La trasparenza non è un valore ornamentale; è un bene comune. Senza trasparenza la paura aumenta, la fiducia si incrina, il sospetto diventa l’unico modo di interpretare le decisioni.

Dire la verità significa infatti parlare con chiarezza, ammettere limiti, distinguere ciò che è possibile subito da ciò che richiede tempo, evitare sia minimizzazioni paternalistiche sia allarmismi utilitaristici. Significa anche rendere leggibili le responsabilità: chi decide, con quali criteri, in quali tempi, con quali controlli.

La verità è sempre un servizio. E la menzogna — anche quella “morbida” dell’omissione — non è solo un difetto comunicativo: è una sottrazione di dignità ai cittadini.

Anche nello spazio pubblico l’invito cristiano è un appello alla conversione: cambiare mentalità, riorientare le priorità, rinunciare al mito dell’eccezione permanente. In questo senso prevenire è decisivo: riconoscere che la realtà non si piega ai desideri e che l’incuria ha conseguenze su persone reali.

Il Vangelo, qui, è netto: la grazia non abolisce la responsabilità. E anche in questo caso non ci salvano la retorica del “ripartire” o del “ce la possiamo fare”, ma la disciplina del “curare”.

In una crisi come questa i cristiani non hanno il diritto di parlare come se fossero sopra le parti, né di tacere per paura di “fare politica”. Il Vangelo non è apolitico nel senso dell’indifferenza: è libero nel senso della verità.

Due sono i compiti non negoziabili.

Diaconia: prendersi cura dei più fragili e di chi vive l’instabilità, con aiuti concreti, reti di ospitalità, ascolto, accompagnamento. La fede diventa credibile quando resta accanto e serve, senza spettacolarizzare.

Parresia evangelica: non caccia al colpevole, non moralismo, non complottismo; ma coraggio della franchezza. La parresia è libertà di dire la verità nell’amore, senza sconti. È chiarezza: quando la manutenzione ordinaria è disprezzata, quando la prevenzione viene sistematicamente rinviata, quando il bene comune è sostituito dalla gestione del consenso, siamo davanti a una ferita morale. Chiamarla per nome non è odio: è amore del prossimo, perché chi ama desidera che l’ingiustizia smetta di apparire normale.

Niscemi ci obbliga così a un pensiero adulto, evangelico: il limite non è il nemico, è la condizione della vita comune. Una società che non onora il limite produce emergenze; una politica che non ama la manutenzione e la cura quotidiana produce vulnerabilità; una cultura che preferisce la narrazione alla cura produce sfiducia.

Il Vangelo non consente di dire: “è colpa di Dio”. Ma non permette nemmeno di concludere: “non c’è nulla da imparare”. C’è, eccome: non una lezione cinica, ma una chiamata a tornare alla verità, alla responsabilità, alla custodia.

La misericordia, allora, non è solo soccorso dopo il crollo. È fedeltà prima: prevenzione, manutenzione, trasparenza, priorità ai fragili. Questa è teologia pubblica evangelica in forma civile: meno slogan, più cura; meno emergenza, più giustizia; meno paura del limite, più sapienza nel rispettarlo.